なぜ、大手企業が地域で人材を育成するのか?VUCA時代に求められる越境学習 – CANTERA ウェビナーレポート

新型コロナウイルス感染症の世界的流行等、これまでの常識が非常識になりうる「VUCA時代」。

先行き不透明で将来の予測が困難なVUCA時代においては、自ら課題を発見し事業を創造・変革するイノベーション人材育成が重要なテーマになっています。

その手法として、日々のビジネスの現場から離れ、非日常体験から学ぶ「越境学習」が注目されています。

今回はそんな「越境学習」の先進的取組み事例として、研修プログラムを提供する、株式会社machimori/市来氏と、実際に研修を導入したNECマネジメントパートナー/逢坂氏をお招きしてウェビナーを開催しました。

登壇者プロフィール

市来 広一郎 氏:株式会社machimori代表取締役 / NPO法人atamista代表理事

逢坂 浩一郎 氏:NECマネジメントパートナー株式会社 人材開発サービス事業部第二ソリューショングループ

経済産業省が着目している「越境学習」とは?

越境学習とは、所属組織の枠を越境し、自らの職場以外に学びを求めること。法政大学大学院の石山恒貴教授は、越境学習を「自分にとってのホームとアウェイを行き来することによる学び」と定義しています。

また、経済産業省では、社会課題に取り組む地方やNPOの現場に赴き、リアルな社会課題解決に取り組むことで人材が育成されるという仮説のもと、実証事業を2年間実施しています。

所属組織の枠を越えて学ぶことで、知の探索によるイノベーションや、自己の価値観や想いを再確認する内省の効果が期待されているのです。

(参考)https://www.learning-innovation.go.jp/recurrent/

課題先進地 熱海をつかった人材育成プログラム(株式会社machimori/市来氏)

株式会社machimoriは「100年後も豊かな暮らしができるまちをつくる」と題し、人財育成を通して経済、社会、自然、文化資本を再生し、持続可能な地域社会をつくることをミッションにしています。

株式会社machimori:https://machimori.jp/

日本の50年後の姿とも呼ばれる課題先進都市 熱海の再生プロジェクト

観光地として有名な熱海ですが、人口が50年にわたり減少し続けていたり、高齢化率が脅威的な47%超(全国平均は26%)を記録していたり、空き家率が50%超であったりといったさまざまな課題を抱えています。

同社は、こういった疲弊し、すたれていく熱海の現状に対して、シャッター街再生など、まちづくりという視点から事業創出による社会課題解決に挑んできました。

熱海をつかった地域と企業を良い形で繋ぐ研修プログラムを提供

熱海の再生プロジェクトを通して、課題解決のスピードよりも課題が進んでいくスピードの方が速いという現実を目の当たりにしました。

起業する人々はごく一部で、彼らの力だけでは大きく社会は変わりません。

そこで、社会課題の解決をジブンゴトとして捉え、アクションする「当事者」をどれだけ生み出していけるかが重要と考え、地域と起業を結ぶ実践型研修プログラムを提供しはじめました。

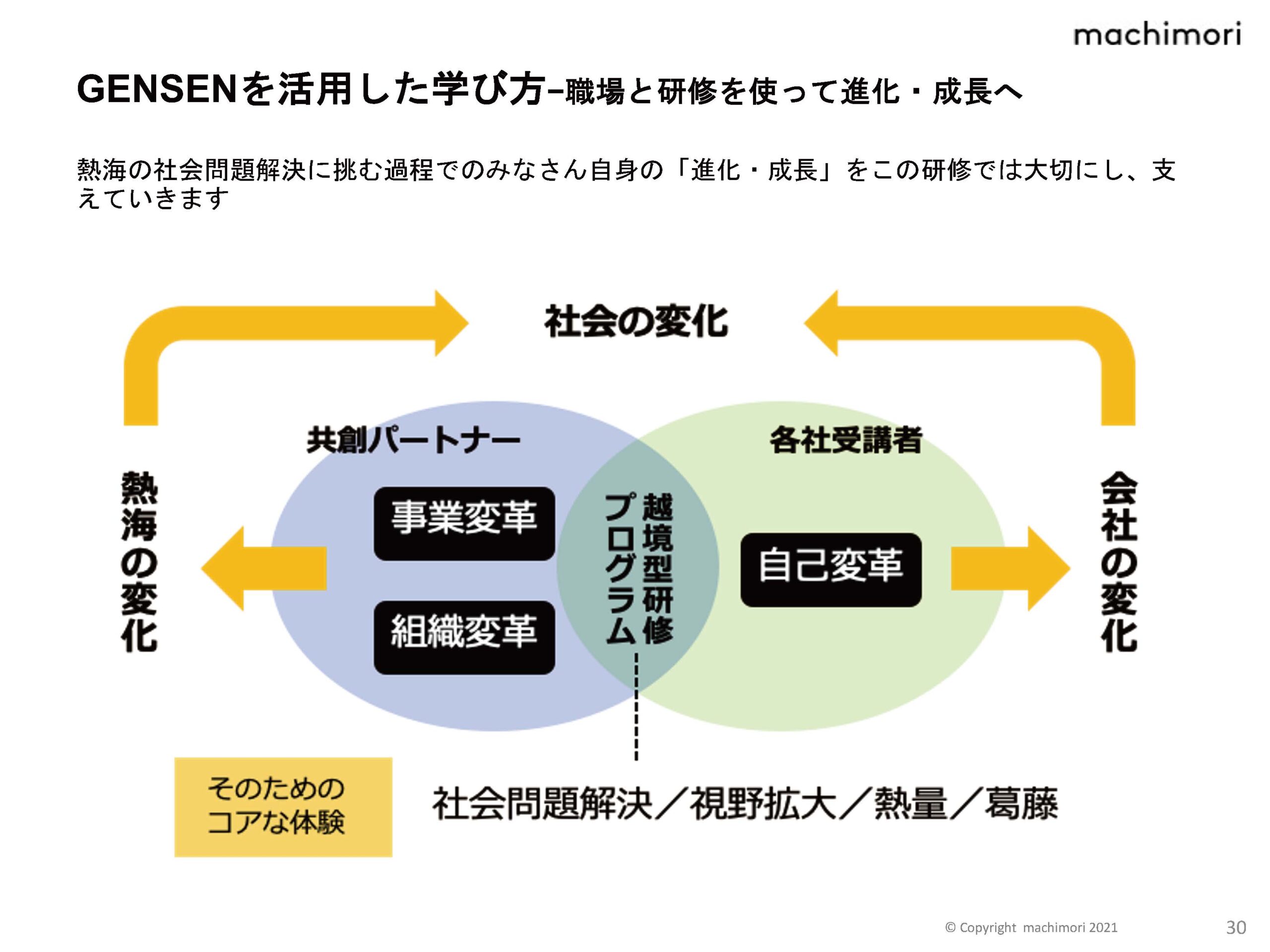

本プログラムでは熱海で社会課題解決に取り組むリーダー(共創パートナー)とともに、課題分析・解決策立案だけではなく、実際に解決策実行まで行ない、社会課題解決を目指します。

NEC×machimori 越境型次世代リーダー育成への取り組み

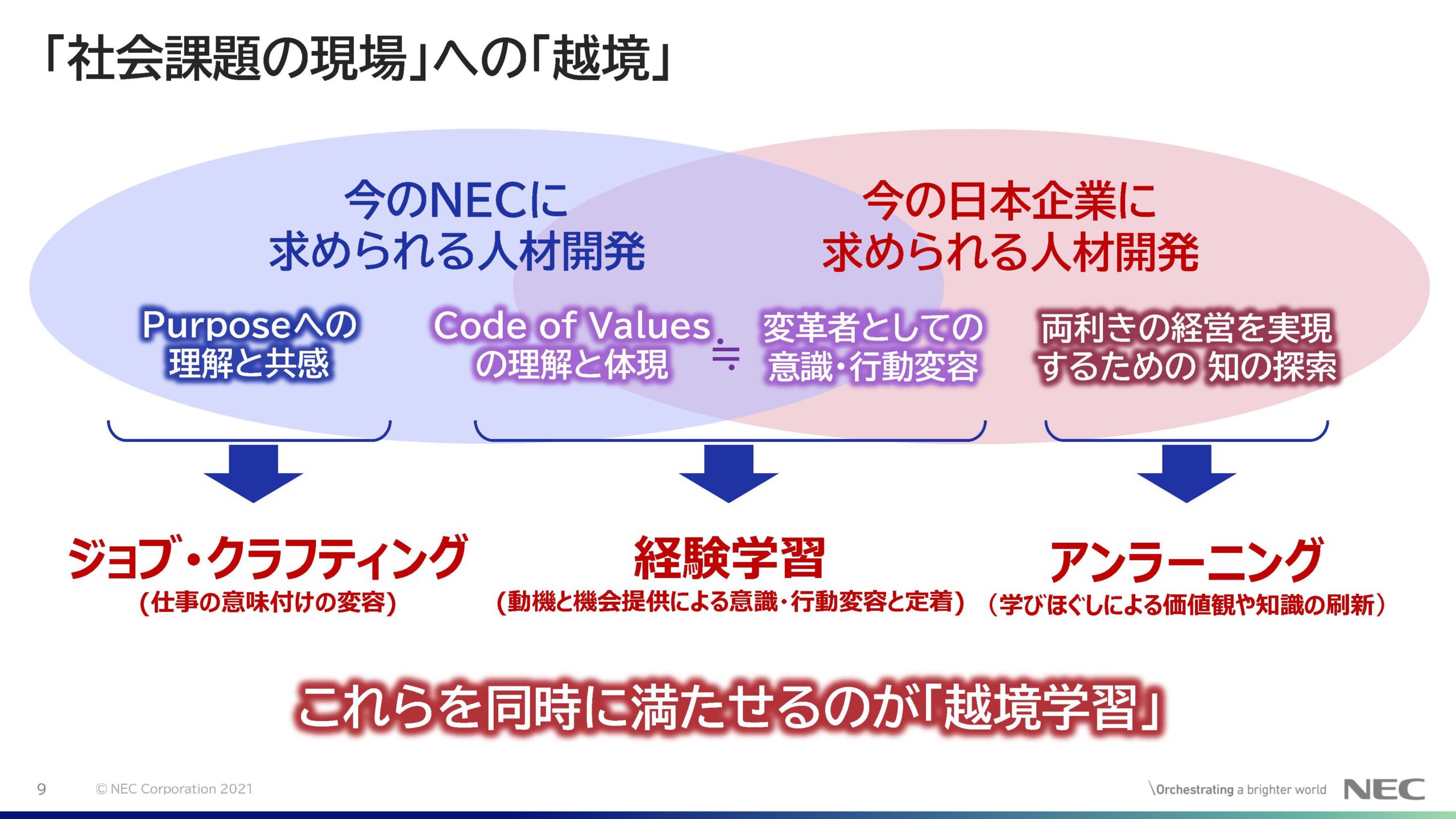

NECに求められる人材開発と日本企業に求められる人材開発の結節点が越境学習

NECでは、求める人物像を以下のように定義しています。

1.Purpose(社会価値の創造)を深く理解し共感している人材

2.Code of Values(行動基準)を深く理解し体現している人材

今のNECに求められる人材開発の在り方と、今の日本企業に求められる人材開発を同時に満たせるアプローチとして、越境学習に注目。machimori社と共創して研修を実施しました。

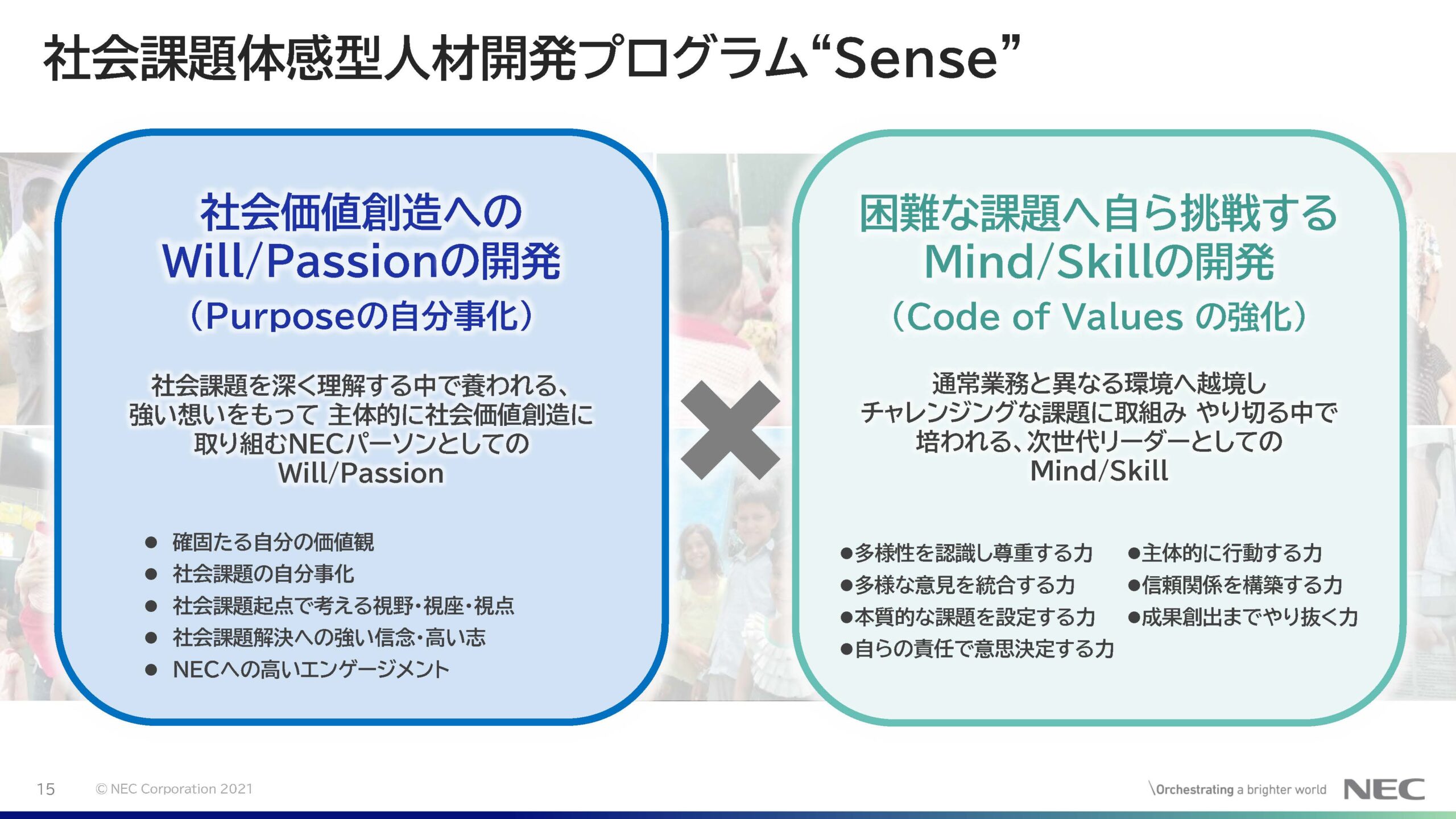

社会課題体感型人材開発プログラム”Sense”

NECの社会課題体験型人材開発プログラム”Sense”は、社会課題の現場に実際に赴き五感で「体感する」機会を伴うリーダーシップ開発プログラムです。

2020年度にはmachimori社と共同で研修プログラム「Sense Program in ATAMI(SPA)」をオンラインで実施しました。

社会課題の先進都市である熱海で「コロナ禍の今、変革すべき喫緊の課題」に対し、高い視座から取り組む現地リーダーとともに、チームでその解決に取り組むプログラムです。

このプログラムのポイントは4点。

・良質な社会課題の現場=熱海

・志高いリーダー(社会起業家)の存在

・社会課題解決の実践手法

・成果創出と学び・成長を最大化する伴走体制

社会課題と向き合い、共創パートナーから刺激を受けながらアウトプットまで出すことができる良質な越境型プログラムだったと考えられます。

社会課題の現場に飛び込む「越境学習」に、VUCA時代の人材育成のヒントがある

「自ら課題を発見し事業を創造・変革する」イノベーション人材育成は、今後ますます重要なテーマになっていくことが予想されます。

リアルな社会課題の現場に飛び込む社会課題解決型越境学習は、異なる価値観に触れることで自身の「常識」を見つめなおす最適な学習方法と言えるでしょう。

社会課題解決型越境学習を通じて、個人だけではなく組織や社会へ影響の輪を広げることができるのではないでしょうか。